在辅助生殖技术(如试管婴儿)中,自然周期和人工周期是两种不同的促排卵 / 内膜准备方案,核心区别体现在对卵巢和内分泌的干预程度、适用人群及流程上,具体如下:

1. 适用人群不同

★ 自然周期:

适合卵巢功能较好(卵泡储备正常)、能自然排卵的女性,或对促排卵药物不耐受 / 有顾虑(如卵巢过度刺激风险高、年龄较大卵巢反应差)的人群。

简单说:“自身排卵功能正常,不需要药物强行促排”。

★ 人工周期:

适合排卵不规律、卵巢功能较差(如多囊卵巢综合征、卵巢储备低下)、自然周期反复失败,或需要通过药物严格控制内膜和排卵时间的人群(如冻胚移植时调整内膜)。

简单说:“自身排卵不好,需要药物帮助排卵或调控周期”。

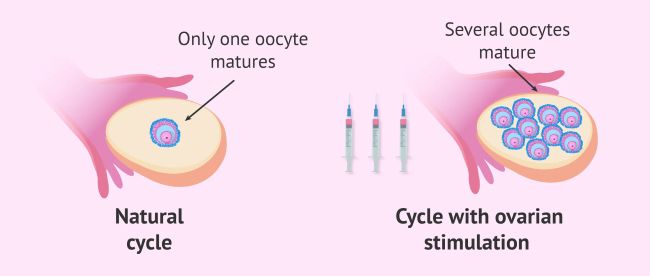

2. 对卵巢的干预不同(核心区别)

★ 自然周期:

不使用促排卵药物,完全依赖女性自身的内分泌调节,让卵巢自然生长 1 个优势卵泡(少数情况 2 个),待其成熟后取卵或安排同房 / 人工授精。

原理:模拟自然受孕的排卵过程,仅通过 B 超监测卵泡发育和激素(如 LH、孕酮)变化,判断排卵时间。

★ 人工周期:

需要使用促排卵药物(如克罗米芬、来曲唑、促性腺激素等),人为刺激卵巢,促使多个卵泡同时发育成熟,以获取更多卵子;同时可能用药物(如 GnRH 激动剂 / 拮抗剂)抑制垂体功能,避免提前排卵,精准控制排卵时间。

原理:通过药物 “打破” 自然周期的单卵泡发育规律,增加获卵数量,提高胚胎形成概率。

3. 流程和监测频率不同

★ 自然周期:

流程简单,从月经第 2-3 天开始,通过 B 超监测卵泡大小,结合血液激素(如雌激素)水平,判断卵泡成熟度,待卵泡成熟时(通常 18-22mm),可能注射少量 HCG 触发排卵,随后取卵或安排移植。

监测频率:相对较少,一般 3-5 次。

★ 人工周期:

流程更复杂,通常从月经第 2-3 天开始使用促排卵药物,期间需频繁通过 B 超监测卵泡数量和大小,同时检测雌激素、孕酮等激素水平,根据卵泡发育情况调整药物剂量;当多数卵泡成熟后,注射 HCG 触发排卵,36 小时后取卵。

若为冻胚移植的人工周期,还需用雌激素(如补佳乐)增厚内膜,待内膜达标后加用黄体酮转化内膜,再安排移植。

监测频率:较高,可能需要 7-10 次。

4. 获卵数量与妊娠机会

★ 自然周期:通常仅 1 个成熟卵泡,获卵数少(1-2 个),因此可形成的胚胎数少,单次妊娠机会相对较低,但更接近自然受孕过程。

★ 人工周期:通过促排卵可获得多个成熟卵泡(3-10 个不等),形成的胚胎数更多,可选择优质胚胎移植,单次妊娠机会较高,但并非 “卵子越多越好”(过多可能增加卵巢过度刺激风险)。

5. 风险与副作用

★ 自然周期:几乎无促排卵药物相关副作用,卵巢过度刺激综合征(OHSS)风险为 0,对身体干预小。

★ 人工周期:可能因促排卵药物出现腹胀、腹痛、乳房胀痛等不适,少数人会发生卵巢过度刺激综合征(轻至重度,表现为腹水、胸水、血栓风险等),且药物费用更高。

自然周期更 “贴近自然”,干预少、风险低,但获卵少、效率低;人工周期通过药物调控增加获卵数、提高成功率,但干预多、风险和费用更高。临床中需根据女性年龄、卵巢功能、病史等因素,由医生制定个体化方案。

拓展阅读

胚胎也能“冬眠”?一文读懂全胚胎冷冻技术

胚胎分级的核心奥秘

海外生育新选择--吉尔吉斯斯坦TANG生殖医院

不用猛打激素!Fertilo 技术 3 天助卵子成熟

去吉尔吉斯斯坦做试管/辅助生殖我该准备什么?

熬夜对女性生殖健康的影响,看完你就懂了

吉尔吉斯 IRMC:中美联合生殖医疗中心

AI 当 “胚胎管家”:帮备孕家庭选对 “好胚胎”