在辅助生殖领域,试管婴儿技术为众多不孕不育家庭带来了希望。随着医学的不断进步,试管婴儿技术已经经历了四代发展,每一代都有其独特的优势和适用范围。接下来,我们将详细介绍这四代技术,剖析它们的区别、发展现状、临床应用以及面临的伦理问题。

各代试管婴儿技术介绍与区别

(一)第一代试管婴儿技术(IVF)

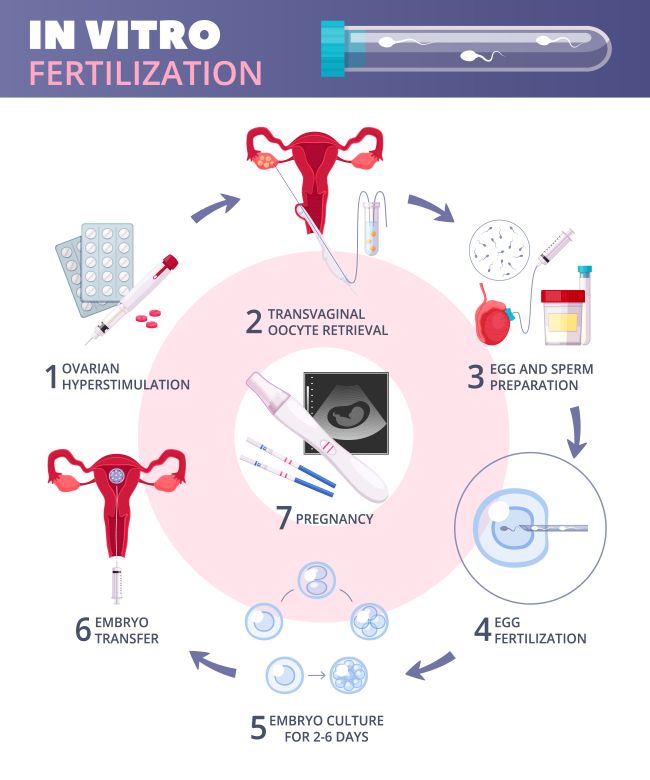

第一代试管婴儿技术即体外受精 - 胚胎移植,于 1978 年诞生,是人类辅助生殖技术的开端。其原理是将女性的卵子和男性的精子在体外培养皿中自然结合,形成受精卵,然后将受精卵培养成胚胎,再移植到女性子宫内。该技术主要适用于因输卵管堵塞、子宫内膜异位症等女性因素导致的不孕。它的特点是模拟自然受精过程,操作相对简单,但对精子质量有一定要求,精子需要依靠自身能力与卵子结合。

(二)第二代试管婴儿技术(ICSI)

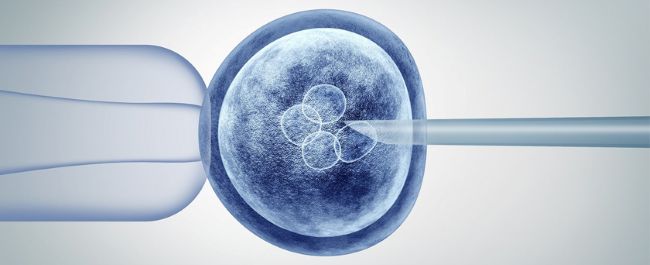

第二代试管婴儿技术为卵胞浆内单精子显微注射,1992 年问世。此技术是在显微镜下,直接将单个精子注射到卵子的细胞质内,使其受精。它主要针对男性不育问题,如严重少精、弱精、畸精症,以及不明原因的受精失败等情况。其显著特点是突破了精子自然受精的限制,即使精子活力较差,也能通过人工干预完成受精,大大提高了男性因素导致不孕患者的受孕机会。

(三)第三代试管婴儿技术(PGD/PGS)

第三代试管婴儿技术包含胚胎植入前遗传学诊断(PGD)和胚胎植入前遗传学筛查(PGS),1990 年开始应用。PGD 是对胚胎的特定基因进行检测,诊断胚胎是否携带遗传缺陷基因或致病基因;PGS 则是对胚胎的染色体数目和结构进行筛查,排除染色体异常的胚胎。该技术适用于有染色体异常家族史、高龄备孕、曾生育过遗传缺陷患儿的夫妇等。其优势在于能够从基因和染色体层面筛选出健康的胚胎,降低新生儿遗传疾病的风险,实现优生优育。

(图片来源:https://www.momsoonivf.com/pgd.php)

(四)第四代试管婴儿技术(MRT)

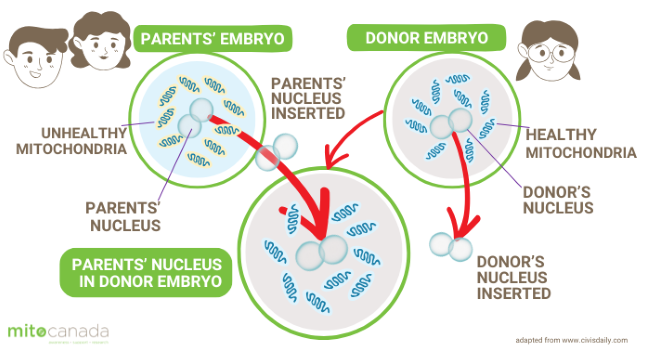

第四代试管婴儿技术即线粒体置换技术,近年来逐渐进入人们的视野。它是将母亲卵细胞的细胞核移植到健康女性捐赠的去核卵细胞中,形成一个新的卵细胞,再与父亲的精子结合形成受精卵。此技术主要针对卵子线粒体缺陷导致的不孕或遗传疾病(如线粒体遗传病),理论上可通过置换健康线粒体改善卵子质量,为大龄女性生育提供新可能。其显著特点是涉及三个个体的遗传物质(母亲细胞核 + 捐赠者线粒体 + 父亲精子),因此也被称为 "三亲婴儿" 技术。

(图片来源:https://mitocanada.org/)

发展现状

目前,试管婴儿技术在全球范围内得到了广泛应用和快速发展。第一代和第二代技术已经非常成熟,临床应用最为普遍,帮助了大量不孕不育夫妇实现生育梦想。第三代技术随着基因检测技术的进步,检测范围和准确性不断提高,越来越多的家庭选择通过该技术生育健康宝宝。第四代技术目前仍处于实验室研究和临床前验证阶段,尚未在全球任何国家获得正式临床应用许可。尽管 2016 年全球首例 "三亲婴儿" 在墨西哥诞生,但该技术涉及的线粒体遗传物质传递机制、长期安全性等问题仍需更充分的科学论证。相较于已成熟应用的前三代技术,第四代技术的临床转化仍需突破伦理审查、技术规范和法律监管等多重关卡。

伦理问题

试管婴儿技术在带来福音的同时,也引发了一些伦理问题。第三代技术虽然能筛选健康胚胎,但也面临着是否会导致基因歧视、是否过度干预自然选择等争议。针对第四代技术的伦理争议更为复杂:除 "三亲婴儿" 的身份认同、基因库影响等讨论外,其未成熟的技术状态还涉及人体试验伦理 —— 如何在保障受试者安全与推动医学进步间取得平衡,成为当前监管机构和科研团队面临的重要课题。此外,该技术若未来应用,还需建立严格的适应症标准,避免因 "改善卵子质量" 的模糊定位导致技术滥用。

总之,试管婴儿技术的发展是医学史上的重要突破,每一代技术都有其独特的价值和意义。在应用过程中,我们需要充分考虑其科学性、安全性和伦理合理性,让这项技术更好地为人类服务,帮助更多家庭实现生育梦想,同时维护好人类的伦理道德和社会秩序。

拓展阅读

延缓卵巢衰老,提升试管婴儿成功率

一氧化氮:试管婴儿成功率的 “卵泡信号”

三代试管婴儿:优生优育的 “筛选神器”

胚胎也能“冬眠”?一文读懂全胚胎冷冻技术

吉尔吉斯斯坦试管婴儿住宿选择全攻略

胚胎分级的核心奥秘

吉尔吉斯斯坦试管婴儿:4种主流促排方案

不用猛打激素!Fertilo 技术 3 天助卵子成熟